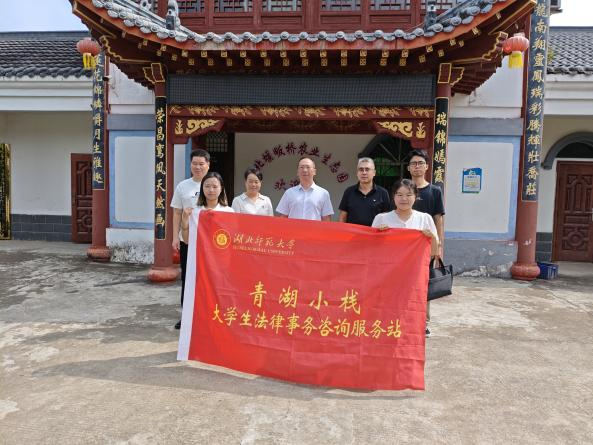

2025年9月23日,大冶市“学习‘三大’精神·奋进新征程”主题宣讲暨“百马行动”惠民活动在大冶市陈贵镇拉开帷幕。我院法学专业吴昊副教授携三名法律硕士研究生共同参与了“普法进湾组”活动。陈贵镇平安建设办、综合执法中心工作人员与我院法学专业师生深入村民家中,与群众面对面交流,提供法律咨询服务,现场开展普法工作。

第一站景盛生态农业开发有限公司是大冶市重要的稻虾示范基地,伊始,吴昊副教授与基地管理人员、当地村长进行了亲切而深入的会谈。景盛生态农业基地作为大冶市陈贵镇三农的标杆,是推动当地乡村振兴的重要力量。基地管理人员详细介绍了目前的经营规模、生产流程与市场前景,同时也坦诚地提出了在发展中遇到的现实挑战。

会谈中,双方重点探讨了自9月1日起全面实施的社保新规为农业企业带来的新课题。基地管理人员反映,稻虾生产具有鲜明的季节性特征,除核心管理人员外,大量用工集中在农忙时节,属于临时性、短期性用工。是否必须为这些临时员工缴纳社保,以及如何在不显著增加企业负担的前提下合法合规地操作,成为了困扰基地发展的一个紧迫问题。针对这一难题,吴昊副教授在认真听取基地情况后,基于对农业特殊性和企业实际运营成本的深刻理解,给出了兼具合法性、可行性与前瞻性的解决方案。此次会谈不仅是高校学者服务地方经济社会发展的生动实践,更成功搭建了产学研深度融合的桥梁。

第二站,我院法学专业师生与村民、村支书围坐一堂,就当前农村普遍关心的宅基地权益与房屋继承、翻建等焦点问题,开展了一场生动而深入的普法宣讲与现场答疑。活动现场气氛热烈,村民们踊跃发言。村支书现场提出了一个困扰该村多年的典型难题:一户村民原有宅基地使用权,但其父母过世后,该村民户口已迁出本村,祖辈留下的房屋因年久失修已成危房。此类情况下,该村民能否回村对原有房屋进行重建?这一问题引发了在场村民的广泛共鸣,不少村民依据传统观念认为“祖产”理应可由后人处置,对重建受限表示不解。

面对村民的困惑,吴昊副教授首先对村民珍视祖产的情感表示了充分理解,随后从法学角度清晰界定了宅基地相关的权利属性。他耐心解释道,农村宅基地的所有权属于集体,村民享有的是基于集体经济组织成员身份的使用权。村民对宅基地上的房屋拥有所有权,但这两项权利紧密关联。

针对这一具体案例,吴昊副教授指出,当原村民户口外迁,其集体经济组织成员身份通常随之丧失,因此其原有的宅基地使用权的基础也发生了变化。在此情况下,虽然其继承的房屋所有权受法律保护,可以维护和使用,但推倒原房进行大规模重建的权利则受到严格限制。吴昊副教授进一步阐释了政策背后的深层考量:若允许非本集体成员随意重建危房,可能会引发规避“一户一宅”政策、超标准建设甚至变相进行房地产开发等问题,不利于宅基地的公平管理和乡村的统一规划。

因此他建议,各基层政府机关在具体执行中,需要精准把握政策标准,做到既严格依法依规,又兼顾历史情况和人情伦理,实现法律效果与社会效果的统一。

本次普法进湾组活动不仅为陈贵镇的企业和村民送去了精准的法律服务,解决了他们当前的困惑,更将法治思维的种子播撒在基层沃土。活动充分彰显了我院师生积极投身社会实践、服务乡村振兴战略的责任与担当,是“百马行动”惠民宗旨的生动体现。